Святой великомученик Георгий Победоносец

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклитианом (284–305) и принят в его стражу со званием комита – одного из старших во...

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклитианом (284–305) и принят в его стражу со званием комита – одного из старших военачальников.

Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество Распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете сената в Никомидии Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь.

Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа: «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине». «Что есть Истина?» – повторил вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть Сам Христос, гонимый вами», – отвечал святой.

Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу». Тогда по приказу разгневанного императора оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем.

На другой день на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диоклитиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. Великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, Я с тобою». Затем воссиял дивный свет и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся!» – как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что пред ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора усекли мечом. Познала истину и, царица Александра, супруга Диоклитиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но ее удержал один из слуг императора и увел во дворец.

Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные пытки. Сбросив в глубокий ров, святого мученика засыпали негашеной известью. Через три дня его откопали, но нашли его радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со здоровыми ногами, он сказал императору, что ему понравились сапоги. Его били воловьими жилами так, что тело и кровь смешались с землей, но мужественный страдалец, подкрепляемый силой Божией, оставался непреклонным.

Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы тот сумел лишить святого чудодейственной силы, или отравил его. Волхв преподнес святому Георгию две чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его покорным, а другое – умертвить. Но и зелья не действовали – святой по-прежнему обличал языческие суеверия и славил Истинного Бога.

На вопрос императора, какая же сила помогает мученику, святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне муки благодаря человеческому усилию, – я спасаюсь только призыванием Христа и Его силою. Верующий в Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос» ( Ин. 14, 12). Диоклитиан спросил, каковы же дела Христовы. – «Слепых просвещать, прокаженных очищать, подавать хромым хождение, глухим – слух, изгонять бесов, воскрешать умерших». Зная, что еще никогда ни волхвование, ни ведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император, чтобы посрамить упование святого, велел ему на его глазах воскресить умершего. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог мой сотворит это знамение». И когда святого Георгия подвели к гробнице, он воззвал: «Господи! Покажи предстоящим, что Ты Бог Единый по всей земле, да познают Тебя, Всесильного Господа». И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел из нее. Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял Истинного Бога. Волхв Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедал Христа Всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении. Однако закоснелый в нечестии император не вразумился: он в ярости приказал обезглавить уверовавшего Афанасия, а также воскрешенного человека, а святого Георгия опять заточил в темницу. Люди, обремененные недугами, разными способами стали проникать в темницу и там получали от святого исцеление и помощь. Обратился к нему в скорби и некий земледелец Гликерий, у которого пал вол. Святой с улыбкой утешил его и заверил, что Бог возвратит вола к жизни. Увидев дома ожившего вола, земледелец по всему городу стал прославлять Бога христианского. По приказу императора святой Гликерий был схвачен и обезглавлен.

Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножали число христиан, поэтому Диоклитиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертвы идолам. Начали готовить судилище при капище Аполлона. В последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел Самого Господа, Который поднял его Своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: «Не бойся, но дерзай и сподобишься царствовать со Мною».

Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание – он предлагал ему стать своим соправителем. Святой мученик с притворной готовностью ответил, что императору с самого начала следовало не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона. Диоклитиан решил, что мученик принимает его предложение, и последовал с ним в капище в сопровождении свиты и народа. Все ждали, что святой Георгий принесет жертву богам. Он же, подойдя к истукану, сотворил крестное знамение и обратился к нему, как к живому: «Ты ли хочешь принять от меня жертву как Бог?» Бес, обитавший в идоле, закричал: «Я не Бог и никто из подобных мне не Бог. Един Бог только Тот, которого ты проповедуешь. Мы из служащих Ему Ангелов сделались отступниками, и, одержимые завистью, прельщаем людей». «Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель Истинного Бога?» – спросил святой. Послышался шум и плач, идолы пали и сокрушились.

Поднялось всеобщее смятение. На святого мученика в неистовстве накинулись жрецы и многие из толпы, связали его, стали бить и требовать немедленной казни.

На шум и крики поспешила святая царица Александра. Пробираясь через толпу, она кричала: «Бог Георгиев, помоги мне, так как Ты Един Всесилен». У ног великомученика святая царица славила Христа, уничижая идолов и поклонявшихся им.

Диоклитиан в исступлении немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию и святой царице Александре, которая без сопротивления последовала за святым Георгием на казнь. По дороге она изнемогла и без чувств прислонилась к стене. Все решили, что царица скончалась. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы и его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы Он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию Истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля 303 года.

В растерянности взирали на своего Победителя палачи и судьи. В кровавой агонии и бессмысленных метаниях кончалась эра язычества. Прошло всего десять лет – и святой равноапостольный Константин, один из преемников Диоклитиана на римском престоле, прикажет начертать на знаменах Крест и завет, запечатленный кровью Великомученика и Победоносца Георгия и тысяч неведомых мучеников: «Сим победиши».

Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии. На родине святого, в городе Бейруте, было много идолопоклонников. Около города, близ Ливанских гор, находилось большое озеро, в котором жил громадный змей. Выходя из озера, он пожирал людей, и жители ничего не могли поделать, так как от одного его дыхания заражался воздух.

По научению бесов, живших в идолах, царь принял такое решение: каждый день жители должны были по жребию отдавать в пищу змею своих детей и когда очередь дойдет до него, он обещал отдать свою единственную дочь. Прошло время, и царь, нарядив ее в лучшие одежды, отправил к озеру. Горько плакала девушка, ожидая смертного часа. Неожиданно к ней подъехал на коне великомученик Георгий с копьем в руке. Девушка упрашивала его не оставаться с ней, чтобы не погибнуть. Но святой, увидев змея, осенил себя крестным знамением и со словами «во Имя Отца и Сына и Святого Духа» устремился на него. Великомученик Георгий пронзил гортань змея копьем и попрал его конем. Затем он велел девушке связать змея своим поясом и, как пса вести в город. Жители в страхе разбегались, но святой остановил их словами: «Не бойтесь, но уповайте на Господа Иисуса Христа и веруйте в Него, ибо это Он послал меня к вам, чтобы спасти вас». Затем святой убил змея мечом, а жители сожгли его за городом. Двадцать пять тысяч человек, не считая женщин и детей, крестились тогда, и была построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и великомученика Георгия.

Святой Георгий мог стать талантливым полководцем и удивить мир воинскими подвигами. Он скончался, когда ему не было и 30 лет. Спеша соединиться с воинством Небесным, он вошел в историю Церкви как Победоносец. С этим именем прославился он с самого начала христианства и на Святой Руси.

Святой Георгий Победоносец был ангелом и покровителем нескольких великих строителей русской государственности и русской военной мощи. Сын святого равноапостольного Владимира, Ярослав Мудрый, во святом Крещении Георгий († 1054), много способствовал почитанию святого в Русской Церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрьевский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. День освящения Киевского Георгиевского храма, совершенного 26 ноября 1051 года Святителем Иларионом, митрополитом Киевским и всея Руси, навсегда вошел в литургическую сокровищницу Церкви как особый церковный праздник, Юрьев день, любимый русским народом «осенний Георгий».

Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий († 1157), создатель многих Георгиевских храмов, строитель города Юрьева-Польского. В 1238 году героическую борьбу русского народа с монгольскими ордами возглавил великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович († 1238; память 4 февраля), сложивший голову в битве на Сити. Память о нем, как о Егории Храбром, защитнике родной земли, отразилась в русских духовных стихах и былинах. Первым великим князем Московским, в период, когда Москва становилась центром собирания земли Русской, был Юрий Данилович († 1325) – сын святого Даниила Московского, внук святого Александра Невского. С того времени святой Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия – стал гербом Москвы и эмблемой Русского государства. И это еще глубже укрепило связи христианских народов и особенно с единоверной Иверией (Грузией – страной Георгия).

Святая царица Александра, о мнимой кончине которой было записано в мученических актах святого Георгия, составленных сразу после его кончины, сподобилась, однако, мученического венца несколькими годами позже, в 314 году.

За эти годы произошло много событий. Император Диоклитиан в 305 году отрекся от престола и власть перешла к его соправителю Максимиану Галерию (305–311), фанатику язычества, грубому и жестокому воину. Его женой была дочь святой царицы Александры – святая мученица Валерия, которую Диоклитиан выдал замуж против ее воли еще в годы своего правления. Святая Александра воспитала дочь в христианском благочестии. Когда умер Галерий, император Максимин стал домогаться ее руки. Получив отказ, он сослал святую Валерию в Сирию, где она жила вместе с матерью. После смерти Максимина в 313 году мать и дочь прибыли в Никомидию, надеясь на милость императора Ликиния (313–324). Вместе со святым равноапостольным царем Константином он подписал Миланский эдикт, который предоставлял христианам свободу вероисповедания, однако втайне оставался врагом христианства. Ликиний приказал казнить святую царицу Александру и дочь ее Валерию. Они были обезглавлены, и тела их бросили в море.

Подробнее...

Святые мученики Анатолий, Протолеон Никомидийские, святая мученица царица Александра

Когда император-язычник Диоклитиан (284–305) повелел подвергнуть святого Георгия самым изощренным пыткам, великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: "Не бойся, Георгий, Я с тобою"...

Когда император-язычник Диоклитиан (284–305) повелел подвергнуть святого Георгия самым изощренным пыткам, великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: "Не бойся, Георгий, Я с тобою". Затем воссиял дивный свет и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: "Радуйся!" – как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что пред ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора усекли мечом. Познала истину и царица Александра, супруга Диоклитиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но ее удержал один из слуг императора и увел во дворец.

Подробнее...

Священномученик Иоанн Ансеров

Священномученик Иоанн родился 8 сентября 1873 года в селе Чарус Касимовского уезда Рязанской губернии в семье пономаря Успенской церкви Дмитрия Максимовича Ансерова и его супруги Елизаветы Акимовны. В 1887 году Иван окончил по первому разряду Касимовское Духовное училище, в 1893-м – Рязанскую Духовную семинарию и был назначен учителем в Лубоносскую церковноприходскую школу. В 1894 году Иван Дмитриевич был рукоположен во диакона к Успенской церкви в селе Чарус, 27 июля 1897 года – во священника к Преображенскому собору в городе Спасске Рязанской губернии...

Священномученик Иоанн родился 8 сентября 1873 года в селе Чарус Касимовского уезда Рязанской губернии в семье пономаря Успенской церкви Дмитрия Максимовича Ансерова и его супруги Елизаветы Акимовны. В 1887 году Иван окончил по первому разряду Касимовское Духовное училище, в 1893-м – Рязанскую Духовную семинарию и был назначен учителем в Лубоносскую церковноприходскую школу. В 1894 году Иван Дмитриевич был рукоположен во диакона к Успенской церкви в селе Чарус, 27 июля 1897 года – во священника к Преображенскому собору в городе Спасске Рязанской губернии. В том же году отец Иоанн был назначен на должность законоучителя нижних чинов управления Спасского уездного воинского начальника и безвозмездного исполнителя для них треб. В 1898 году он был назначен на должность законоучителя Спасского женского начального училища и избран казначеем Братства Всемилостивого Спаса при Преображенском соборе. В 1913 году отец Иоанн был назначен преподавать Закон Божий в Спасскую женскую гимназию. Был возведен в сан протоиерея.

К Преображенскому собору в советское время была приписана небольшая деревянная Успенская церковь, которую называли Боровой из-за леса, в котором она находилась; при ней жили около десятка монахинь, присматривавших за храмом.

В конце двадцатых годов власти приступили к закрытию всех храмов в городе. В 1929 году председатель городского совета предложил верующим передать Успенскую церковь под ссыпку зерна; для обсуждения этого вопроса был созван церковный совет, который предложил направить священника и старосту храма на переговоры с представителями властей. После этого домой к отцу Иоанну пришел редактор местной газеты и, беседуя с ним на различные темы, между прочим сказал, что и Преображенский собор непременно будет закрыт.

В феврале 1930 года в собор явилась посланная властями комиссия, и стало ясно, что замышляется нечто серьезное. Отец Иоанн посоветовал общине направить своих представителей с ходатайством в Москву. После поездки в Москву власти хотя и не дали никакого официального ответа на письменное ходатайство верующих, но храм не закрыли.

Успенская церковь находилась на краю кладбища и не была огорожена; у колокольни, стоявшей отдельно, не было замка, и окрестные мальчишки свободно проникали вовнутрь, и жившим рядом монахиням не раз за день приходилось осматривать колокольню и храм и закрывать дверь колокольни на палку. Звон колоколов к этому времени безбожниками был уже запрещен.

27 мая 1931 года протоиерей Иоанн совершил в Успенской церкви литургию, которая, начавшись в семь часов, закончилась в половине девятого. Днем храм и колокольню несколько раз осматривали монахини, но ничего подозрительного не заметили. Около трех часов дня загорелась колокольня, и пламя быстро перекинулось на храм. В результате колокольня и деревянный храм полностью сгорели, спасены были только иконы. Поскольку пожар начался внутри колокольни и на значительной высоте, то у многих возникла мысль о поджоге, и по городу поползли слухи, что храм подожгли безбожники, для того чтобы обвинить в поджоге верующих.

Через три дня, 31 мая, протоиерей Иоанн Ансеров, староста храма и двенадцать монахинь были арестованы и заключены в тюрьму в городе Спасске; их обвинили в антисоветской деятельности и поджоге храма.

Выслушав вопросы следователя, протоиерей Иоанн сказал: «На вопрос лишения меня права голоса, правильно ли это или нет, дать исчерпывающий ответ не могу, затрудняюсь. Хотя считаю, что, наверное, у государства взгляды дальновиднее, нежели у нас. Вопросом раскулачивания, поскольку и меня постигла та же участь, был недоволен, но свой ропот и негодование я на широкий круг людей не выносил. Современной властью и проводимыми ею мероприятиями душевно был недоволен… С монахинями Боровой церкви и Соборной церкви жили между собой хорошо… мы в своем кругу никогда не обсуждали вопроса о сохранении Боровой церкви, зная о том, что если что и сделается, то, значит, то угодно Господу, но в наших интересах было сохранение собора – для большего удобства для верующих. О налоговой политике и вообще, что налоги всегда бывают велики и церковь по своим доходам не может их погасить, то мною делались обращения к верующим об усилении пожертвований с целью погашения долгов государству».

Одна из свидетельниц обвинения показала, что «Ансеров в момент выселения кулаков, а в особенности когда они сидели в клубе кожевников, говорил: «Вот мученицы Божии. Какое же они зло сделали коммунистам, что их выселяют?» И тут же добавил: «И нас, наверное, будут выселять; у самих дело не клеится, социализм не строится, и они срывают зло на них и на нас». Жена Ансерова, Мария Григорьевна, даже готовилась к выселению и сушила сухари».

30 июня 1931 года следствие над священником, старостой храма и монахинями было закончено. В обвинительном заключении следователь написал: «Общежитие монашек загородной Боровской церкви и Спасского городского собора является не чем иным, как нелегальной общиной монашек монастырского типа, со всеми правилами монастырской и келейной жизни. Причем их общежитие служит убежищем и сборищем всего антисоветского элемента: кулачества, торговцев, раскулаченных и т. п. как города Спасска, так и окружающих сел, куда собираются под видом совершения религиозных обрядов и ведут беседы на различные антисоветские темы… критикуют мероприятия советской власти и через посредство же прихожан распространяют различного рода контрреволюционные антисоветские слухи, направленные к срыву мероприятий советской власти и хозяйственно-политических кампаний, а также к созданию среди населения враждебного отношения к советской власти, как власти «антихриста» и безбожников, ведущих народ по ложному пути сатаны, стараясь все это обосновать и доказать прихожанам на основе различного рода «священных» писаний, проповедуя скорую кончину мира за грехи и дела большевиков-«антихристов», называя все мероприятия советской власти делами «антихриста», используя при этом все средства церковно-монастырского обихода, религиозные предрассудки и фанатизм прихожан…

Основываясь на том… что в печати появились заметки о закрытии церквей и передачи их под культурные очаги организованного населения, не принимали никаких мер к созданию и приобретению противопожарного инвентаря при загородной Боровской церкви…

27 мая 1931 года… совершили умышленный поджог загородной Боровской церкви, находившейся под охраной проживающих рядом с ней в доме монашек…

В целях же прикрытия умышленного поджога церкви, участники группировки распространяли провокационные слухи о том, что церковь подожгли сами коммунисты и колхозники с той целью, чтобы освободить церковный участок под свой колхоз, пытаясь этим самым возбудить верующих против советской власти, компартии и колхозников и избежать наказания за поджог церкви…»

9 августа 1931 года тройка ОГПУ приговорила протоиерея Иоанна к пяти годам ссылки в Казахстан, и он был отправлен в глухое село в Чимкентскую область.

В конце 1934 года протоиерей Иоанн вернулся из ссылки и вновь стал служить в Преображенском соборе, который оставался в это время последней действующей церковью в городе.

Безбожники разрушали и уничтожали не только храмы, где совершалось богослужение, но и все, что было связано с историей и культурой русского народа.

«Лицу свежему, постороннему и авторитетному, мы думаем, на месте ярче представится картина убожества предлагаемой ветхой церковки, стоящей на кладбище, – с разрушенной фасадной каменной стеной, кирпич от которой взят городским советом на свои строительные надобности, с разрушенными надгробными памятниками, крестами и решетками… – писали верующие в очередной своей жалобе. – Горсовет от 15 декабря 1934 года постановил: «Ввиду недостатка кирпича для строительства снести стену на кладбище, употребив кирпич для строительства, заменив ограду деревянной». До сих пор ограда не восстановлена, и кладбище находится под угрозой большого разрушения, а кладбище у нас одно – для всех».

23 февраля 1935 года Президиум Московского областного исполкома, в ведение которого входил тогда город Спасск, принял решение о закрытии Преображенского собора. Верующие, опротестовывая это решение, направили вышестоящим властям жалобу. Они писали: «8 марта 1935 года Исполнительный орган религиозной общины Соборной церкви города Спасска… был призван в помещение РИКа, и ему было объявлено постановление Московского облисполкома о закрытии… Собора в городе Спасске… причем содержание этого постановления было только прочитано, а копии его не выдано. Изъемлется здание Собора из пользования религиозного общества в целях его надобности для звукового кино и устройства водокачки, а религиозному обществу предложено взять в пользование здание ветхой, деревянной церкви… которая до сего времени – более пяти лет – находилась под ссыпкой зерна… На предвыборных и выборных собраниях в Горсовет в пунктах «наказа» ставился «пункт» об отобрании или закрытии Собора и голосовался. Бывшие на собраниях верующие могли только частично высказываться отрицательно по этому вопросу, то есть за оставление Собора за верующими… Вот таким образом, вероятно, собралось значительное число голосов как бы за отобрание Собора в исполнение пункта «наказа» и представлено в качестве материала в областную комиссию по рассмотрению религиозных вопросов… Верующие… обратились в областную комиссию со своим заявлением с приложением подписей верующих в количестве 1541; в этом заявлении было изложено ходатайство об оставлении в пользовании верующих Соборного храма и приведены основания в пользу положительного решения этого вопроса, а именно: большое количество верующих – от 2500 до 3000 человек и непригодность упомянутой ветхой деревянной кладбищенской церкви…»

Однако, несмотря на жалобы верующих, Президиум ВЦИКа постановил собор закрыть. В ответ верующие направили новое ходатайство. «30 сентября 1935 года, – писали они, – местной властью у нас изъят Соборный храм – единственный во всем городе, где верующие находили себе утешение. Кроме этого храма, в городе имеется еще ветхая деревянная кладбищенская церковь, которая изъята местной властью около семи лет под засыпку зерна…

Какие мотивы или какая нужда заставили местную власть изъять последний храм?.. Нужно справедливо сказать, что Соборный храм со всею утварью и ценностями был по договору сдан обществу верующих и содержался в должном порядке и ценности охранялись по всем правилам советской законности.

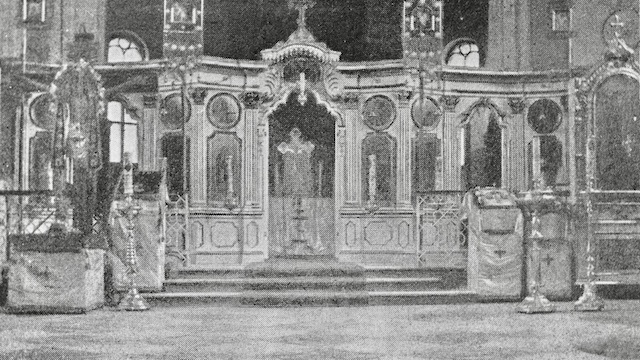

Ныне этот Соборный храм приведен в самое плохое состояние – так, например, половина его, называемая теплою, занята Райпотребсоюзом под склад разных товаров, и в этой половине весь иконостас сломан и уничтожен, как будто после какого-либо нашествия иноплеменных. Во второй половине Собора, называемой холодной, насыпано зерно… иконостас частично стоит, но иконы из него изъяты и проданы. Ценности и весь инвентарь и все имущество… увезено.

Все выше описанное происходило без ведома общества верующих, которые вот уже седьмой месяц ходатайствуют перед местной властью о возврате храма… но местная власть или не хочет, или просто маринует массу под предлогом: как освобожу, так отдам…

Верующие не остановились на этом растяжимом ответе – неоднократно обращались в ЦК, где получали ответы более удовлетворительные, – но положение дела остается в неразрешимом состоянии.

Общество верующих мыслит, что в Советском Союзе не может быть такого гнусного отношения к массе до 3000 человек…

На основании выше изложенного общество верующих просит ЦК оказать ему реальную помощь о возврате храма, так как таковой взят без ведома верующих и без мотивов…»

Власти все же постановили взамен собора отдать верующим кладбищенскую Вознесенскую церковь, но председатель Городского совета распорядился не отдавать и ее.

13 июля 1936 года верующие снова отправили жалобу во ВЦИК. «С октября 1935 года по закрытии в Спасске последней приходской церкви… до настоящего времени мы, верующие города Спасска, в числе более 2500 человек, лишены возможности удовлетворять свои религиозные потребности за отсутствием молитвенного здания.

После целого ряда ходатайств ВЦИК распорядился предоставить нам, верующим, кладбищенскую полевую деревянную церковь, которая была под зерном более семи лет. С февраля сего года мы, верующие, никак не можем получить в свое пользование и этого храма. Председатель Горсовета Обухов под разными предлогами дело передачи храма затягивает, ссылаясь на то, что зерно девать некуда. Наконец, в июне зерно отгружено, со стороны верующих 11 июня подано в Горсовет заявление о готовности принять здание… Проходит месяц, и Обухов, обещавший не раз выполнить приказ ВЦИКа и уважить просьбу верующих, как очевидно, совсем не намерен нам передать кладбищенский храм, – готовя его опять под засыпку зерна.

Испытывая острую, неотложную нужду в молитвенном помещении… и не получая на месте должного удовлетворения ни от Горсовета, ни от прокурора, мы снова обращаемся во ВЦИК и просим подтвердить распоряжение председателю Горсовета Обухову без замедления сдать полевую кладбищенскую церковь нам, верующим, чтобы за летнее время мы могли приспособить ее для своих религиозных нужд. Хождение по соседним церквям за 4 и 5 километров далеко не удовлетворяет нас, вызывает скорбь и обиду при сознании той свободы вероисповедания, о которой упоминается в конституции. Такое многочисленное общество верующих – и не имеет специального помещения для своих молитвенных собраний при наличии имеющегося свободного кладбищенского храма!

Для зерна в городе Спасске очень много есть складов, и пора бы председателю Горсовета Обухову привести в исполнение распоряжение ВЦИКа – передать нам, верующим, кладбищенскую церковь».

23 июля 1936 года в ответ на запросы ВЦИКа председатель Городского совета отписал, что просьба верующих удовлетворена.

В разгар гонений на Русскую Православную Церковь сотрудники НКВД приступили к очередным арестам священников города Рязани и области. 5 февраля 1938 года они арестовали священника Александра Светлова, служившего в одном из сел Рязанской области и с 1919 года бывшего секретным осведомителем НКВД. Следователь заявил ему, что в целях пресечения враждебной деятельности других лиц арестованный должен дать соответствующие показания. Тот согласился и подписал протоколы с показаниями, написанными следователем. Затем лжесвидетель записал под диктовку следователя дополнительные показания, за что ему было обещано освобождение.

Основываясь на подобного рода лжесвидетельствах, сотрудники НКВД 21 февраля 1938 года арестовали протоиерея Иоанна Ансерова, заключили в тюрьму в городе Рязани и сразу же стали допрашивать.

– Следствие располагает данными, что вы, будучи контрреволюционно настроенным, среди населения вели контрреволюционную агитацию. Вы подтверждаете это? – спросил священника следователь.

– Нет, не подтверждаю, контрреволюционной деятельности среди населения я не вел, – ответил отец Иоанн.

– Вы даете неверные показания. Следствием установлено, что вы являетесь активным участником контрреволюционной организации. Дайте правдивые показания.

– В контрреволюционной организации я никогда не состоял и не состою.

– Вы продолжаете давать неверные показания. Вам зачитывается выдержка из показаний обвиняемого Светлова Александра Сергеевича, что в состав контрреволюционной церковно-повстанческой группировки города Спасска входил священник Ансеров… Вы подтверждаете эту часть показаний Светлова?

– Нет, не подтверждаю. Показания обвиняемого Светлова неправдоподобны.

– У вас что, плохие взаимоотношения со Светловым?

– Нет, взаимоотношения мои со Светловым нормальные, ссор и личных счетов с ним не имел и не имею.

3 апреля следователи устроили очную ставку священника Александра Светлова с отцом Иоанном.

– Дайте показания о контрреволюционной деятельности Ивана Дмитриевича Ансерова, – обратился следователь к Светлову.

– Мне хорошо известно, – ответил тот, – что Иван Дмитриевич Ансеров, так же как и я, враждебно настроен к существующему советскому строю и коммунистической партии; входя в нашу контрреволюционную повстанческую организацию церковников, он среди граждан города Спасска систематически на протяжении ряда лет проводил антисоветскую деятельность, клеветал на советскую власть и коммунистическую партию… Кроме того, как участник контрреволюционной организации, посещал нелегальные сборища нашей организации, где также высказывался о необходимости ведения борьбы с советской властью.

– Вы подтверждаете показания Светлова? – спросил отца Иоанна следователь.

– Нет, я этого не подтверждаю, так как я в контрреволюционной организации не состоял и антисоветской деятельностью не занимался.

8 апреля 1938 года следствие было закончено. 23 апреля Особое Совещание при НКВД приговорило протоиерея Иоанна к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 27 мая 1938 года он с очередным этапом был доставлен в Карлаг. В тяжелых условиях заключения он быстро лишился здоровья, и его, как потерявшего трудоспособность на 90%, перевели в группу инвалидов. Протоиерей Иоанн Ансеров скончался в Карлаге на лагерной командировке Бурма 6 мая 1940 года и был погребен в безвестной могиле.

Подробнее...