Святой апостол и священномученик Симеон

Святой апостол и священномученик Симеон, сродник Господень, был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. В зрелом возрасте он увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова († 63; память 23 октября), первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правление императора Траяна (98–117) римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует христианскую веру...

Святой апостол и священномученик Симеон, сродник Господень, был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. В зрелом возрасте он увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова († 63; память 23 октября), первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правление императора Траяна (98–117) римскому правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует христианскую веру. Язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.

Подробнее...

Преподобный Стефан, игумен Печерский

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет подвизался в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия († 1074; память 3 мая) и был любимым его учеником. Преподобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя наставлять братию словом назидания. Перед кончиной преподобного Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Стефана, который был тогда доместиком (главным уставщиком на клиросе). «Он вырос, – говорили они, – под твоей рукой, послужил тебе, дай его нам»...

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет подвизался в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия († 1074; память 3 мая) и был любимым его учеником. Преподобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя наставлять братию словом назидания. Перед кончиной преподобного Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Стефана, который был тогда доместиком (главным уставщиком на клиросе). «Он вырос, – говорили они, – под твоей рукой, послужил тебе, дай его нам». И преподобный Феодосий вручил управление обителью преподобному Стефану. Во время его игуменства был в основном отстроен обширный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще преподобным Феодосием. Братские келлии были переведены ближе к новому храму, а на прежнем месте остались несколько келлий для иноков, которым было поручено погребение умерших и ежедневное совершение Божественной литургии с поминовением усопших.

В 1078 году преподобный Стефан вынужден был покинуть монастырь. На другой горе, недалеко от родной обители, он основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы (в память положения Ее ризы во Влахерне), который был назван Кловским. Монастырь был основан в благодарность за благодеяния Матери Божией к Печерской обители. Преподобный Стефан видел, как пришли из Греции мастера-каменщики с иконой Матери Божией и рассказали видение Царицы Небесной во Влахерне. Именно поэтому святой Стефан и создал на Клове церковь в честь Влахернской иконы Матери Божией.

В 1091 году святой Стефан был поставлен епископом Владимира-Волынского и участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия из пещеры в монастырь (память 14 августа). Он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель Стефан 27 апреля 1094 года в 6-й час ночи.

Подробнее...

Праведный Евлогий Странноприимец

Праведный Евлогий Странноприимец жил в IV веке в Фиваиде. Он нес подвиг служения странникам.

Праведный Евлогий Странноприимец жил в IV веке в Фиваиде. Он нес подвиг служения странникам.

Подробнее...

Священномученики Павел Светозаров и Иоанн Рождественский и мученики Петр Языков, Николай Малков, Авксентий Калашников, Сергий Мефодиев и мученица Анастасия Шилова

2 января 1922 года советская власть издала декрет об изъятии музейного имущества – разграблении культурного наследия, собранного народами России за тысячу лет. Но и этого было большевикам недостаточно. Наступивший в стране после гражданской войны голод позволил им продолжить гражданскую войну с ограблением храмов и убийствами священнослужителей. Большевики хотели бы уничтожить сразу всю Русскую Православную Церковь, но поскольку это равнозначно было бы уничтожению большей части населения тогдашней России, на это они не решились, опасаясь массовых возмущений крестьян...

2 января 1922 года советская власть издала декрет об изъятии музейного имущества – разграблении культурного наследия, собранного народами России за тысячу лет. Но и этого было большевикам недостаточно. Наступивший в стране после гражданской войны голод позволил им продолжить гражданскую войну с ограблением храмов и убийствами священнослужителей. Большевики хотели бы уничтожить сразу всю Русскую Православную Церковь, но поскольку это равнозначно было бы уничтожению большей части населения тогдашней России, на это они не решились, опасаясь массовых возмущений крестьян. В 1922 году население областей, охваченных голодом, составляло двадцать три миллиона. Для большевиков это значило, что двадцать три миллиона потенциальных врагов выведены голодом из борьбы и не смогут встать на защиту Церкви, когда вооруженные отряды по единому сигналу выйдут грабить храмы и монастыри.

Еще до того, как советские власти стали в официальной печати выказывать беспокойство по поводу надвигающегося голода, Патриарх Тихон в августе 1921 года обратился с просьбой о помощи к Православным Патриархам, Римскому папе, архиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому, а также к православным людям России и всего мира. Это были одновременно и плач, и просьба, и вопль о помощи. Из глубины сердца сострадающего, щедрого и любвеобильного только и могла излиться подобная просьба. Тогда же по благословению Патриарха был основан Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим. В храмах и среди верующих начались сборы средств; в годину величайшей скорби Русская Православная Церковь уверенно и авторитетно становилась во главе движения помощи голодающим. Но для советского правительства, насаждавшего в качестве государственной религии безбожие, это было неприемлемо, и оно потребовало роспуска Всероссийского Церковного Комитета и передачи всех собранных средств государству. Однако и полное отстранение Церкви от помощи голодающим было невыгодно, ибо оставляло Церковь за пределами политической интриги, и в декабре 1921 года советское правительство предложило Церкви снова начать сбор средств в помощь голодающим.

19 февраля 1922 года Патриарх Тихон обратился к православной пастве с воззванием. «Леденящие душу ужасы мы переживаем при чтении известий о положении голодающих: «Голодные не едят уже более суррогатов, их давно уже нет. Падаль для голодного населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя уже более достать, – писал он. – По дорогам и оврагам, в снегу находят десятки умерших голодных. Матери бросают своих детей на мороз. Стоны и вопли несутся со всех сторон. Доходит до людоедства. Убыль населения от 12 до 25%. Из тринадцати миллионов голодающего населения только два миллиона получают продовольственную помощь» («Известия ВЦИК Советов», №№ 5 и 22 сего года).

Необходимо всем, кто только может, прийти на помощь страдающему от голода населению.

Получив только на днях утвержденное Центральной Комиссией помощи голодающим при ВЦИКе Положение о возможном участии духовенства и церковных общин в деле оказания помощи голодающим, мы вторично обращаемся ко всем, кому близки и дороги заветы Христа, с горячею мольбою об облегчении ужасного состояния голодающих.

Вы, православные христиане, откликнулись своими пожертвованиями на голодающих на первый наш призыв.

Бедствие голода разрослось до крайней степени. Протяните же руки свои на помощь голодающим братьям и сестрам и не жалейте для них ничего, деля с ними и кусок хлеба и одежду по заветам Христа. Учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христианской семьи вследствие истощения средств их, мы допускаем возможность духовенству и приходским советам, с согласия общин верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, использовать находящиеся во многих храмах драгоценные вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески в виде колец, цепей, браслеты, ожерелья и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон, золотой и серебряный лом), на помощь голодающим.

Призывая на всех благословение Божие, молю православный русский народ, чад Церкви Христовой, откликнуться на этот наш призыв. У кого есть две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же (Лк. 3, 11). Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерден (Лк. 6, 36)».

Большевики ждали от Патриарха подобного воззвания и деятельного участия Церкви в сборе денежных средств, но они никак не желали, чтобы Церковь встала во главе движения помощи голодающим и, как бывало в прошлом, публично призывала народ к жертвенности, милосердию и любви. 26 февраля власти издали декрет об изъятии «из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих… всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней…», в том числе всех освященных предметов. Декрет бесповоротно уничтожал добровольность пожертвований, а священство вынужденно ставил в положение святотатцев.

Разрешая недоумение паствы и принимая весь гнев большевиков на себя, Патриарх Тихон выпустил следующее послание. «Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления, – писал он. – Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство – миряне отлучением от Нее, священнослужители – извержением из сана (73 правило Апостольское, 10 Правило Двухкратн. Вселенск. Собора.)».

Советское правительство, издав декрет об изъятии церковных ценностей, к самому изъятию не приступало до тех пор, пока во главе всего мероприятия не встал Троцкий. В начале марта он возглавил секретную комиссию, которая должна была полностью взять под контроль процесс изъятия церковных ценностей.

11 марта Троцкий, требуя в этом деле единоначалия, писал членам Политбюро: «Работа по изъятию ценностей из московских церквей чрезвычайно запуталась ввиду того, что наряду с созданными ранее комиссиями Президиум ВЦИКа создал свои комиссии из представителей Помгола председателей Губисполкомов и Губфинотделов. Вчера на заседании моей комиссии в составе тт. Троцкого, Базилевича, Галкина, Лебедева, Уншлихта, Самойловой-Землячки, Красикова, Краснощекова и Сапронова мы пришли единогласно к выводу о необходимости образования в Москве секретной ударной комиссии… Эта комиссия должна в секретном порядке подготовить одновременно политическую, организационную и техническую сторону дела. Фактическое изъятие должно начаться еще в марте месяце и затем закончиться в кратчайший срок… Повторяю, комиссия эта совершенно секретная…

Прошу скорейшего утверждения этого постановления, как обязательного для всех, во избежание какой бы то ни было дальнейшей путаницы».

Растолковывая свою позицию по отношению к Русской Церкви и духовенству, Троцкий писал: «Вся стратегия наша в данный период должна быть рассчитана на раскол среди духовенства на конкретном вопросе: изъятии ценностей из церквей. Так как вопрос острый, то и раскол на этой почве может и должен принять очень острый характер, и той части духовенства, которая выскажется за изъятие и поможет изъятию, уже возврата назад к клике патриарха Тихона не будет. Посему полагаю, что блок с этой частью попов можно временно довести до введения их в Помгол, тем более что нужно устранить какие бы то ни было подозрения и сомнения насчет того, что будто бы изъятые из церкви ценности расходуются не на нужды голодающих».

13 марта Политбюро утвердило московскую комиссию Троцкого и приняло решение «о временном допущении «советской» части духовенства в органы Помгола в связи с изъятием ценностей из церквей».

Троцкий представил членам Политбюро инструкцию по проведению изъятия церковных ценностей, и она легла в основание всего плана изъятия.

Одними из первых жертв этой кампании стали священники и миряне города Шуи и села Палех Владимирской губернии – протоиерей Павел Светозаров, священник Иоанн Рождественский, Петр Иванович Языков, Николай Малков, Авксентий Калашников, Сергей Мефодиев и Анастасия Шилова.

Священномученик Павел родился в 1867 году в селе Картмазово Малиновской волости Судогодского уезда Владимирской губернии в семье диакона Михаила Ивановича Светозарова. Окончив в 1891 году Московскую Духовную академию, Павел Михайлович был назначен преподавателем Закона Божия в мужскую гимназию в городе Шуе. Он имел намерение принять монашество, но священник шуйского Воскресенского собора, протоиерей Евлампий Иванович Правдин, ставший с 1898 года настоятелем собора, предложил ему жениться на своей дочери Софии и стать священником в соборе. Павел Михайлович согласился и 24 июня 1892 года сочетался браком, а 2 августа того же года был рукоположен во священника к Воскресенскому собору.

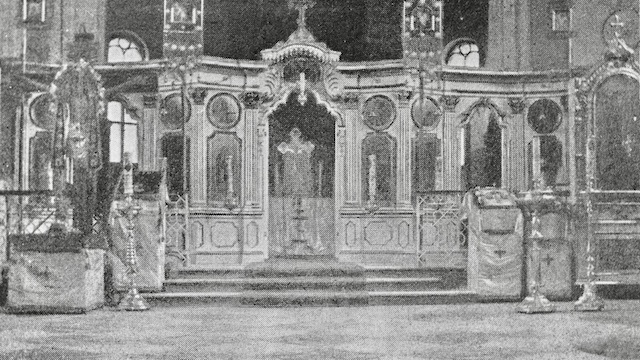

Его тесть, благодаря своей энергичной деятельности, занимал в то время видное положение среди духовенства города. Он был действительным членом Православного миссионерского общества и устроителем публичных религиозно-нравственных народных чтений. Он написал историю Шуйского духовного училища со времени его основания в 1816 году, а также книгу «Описание города Шуи и шуйских церквей с приложением сказания о чудесах от чудотворной иконы Шуйской-Смоленской Божией Матери» и, будучи автором многих публикаций во «Владимирских губернских ведомостях», был признан родоначальником церковного краеведения в Шуе. Главной святыней Воскресенского собора была чудотворная икона Шуйской-Смоленской Божией Матери, написанная в 1655 году шуйским иконописцем Герасимом Иконниковым, когда в Шуе свирепствовала моровая язва. С принесением иконы в храм эпидемия прекратилась – сначала в приходе Воскресенского собора, а затем и во всем городе.

У отца Павла и Софии Евлампиевны родилось восемь детей. София Евлампиевна скончалась в 1906 году, и священнику пришлось воспитывать оставшихся без матери малолетних детей.

В 1906 году отец Павел был награжден наперсным крестом; 8 апреля 1907 года возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Воскресенского собора в связи с уходом его тестя за штат. С 1907 года протоиерей Павел стал благочинным и председателем Шуйского уездного отделения Владимирского епархиального училищного совета, с того же года он представлял духовенство на земских собраниях, а с 1908 года – в заседаниях Шуйской городской думы. Протоиерей Павел, кроме преподавания в мужской гимназии, был учителем в женской гимназии и законоучителем в воскресной церковноприходской школе.

После прихода к власти безбожников и опубликования ими закона об отделении Церкви от государства, запрещающего преподавать Закон Божий в общеобразовательных общественных учреждениях, отец Павел перенес эти уроки в Воскресенский собор.

Протоиерей Павел был одним из самых известных священников в городе как по масштабу своей деятельности, так и из-за своих выдающихся проповедей, и представители советской власти сразу же обратили на него внимание и стали искать повод для его ареста. Для осуществления надзора за жизнью священника к нему в дом вселили осведомительницу Швецову.

В первый раз отец Павел был арестован в 1919 году по обвинению в неподчинении распоряжениям Совнаркома. В 1921 году он был арестован снова и содержался несколько месяцев в тюрьме по приказу ЧК в связи с Кронштадтским восстанием как политически неблагонадежный. Несколько раз его арестовывали за проповеди.

Весной 1922 года в Политбюро отовсюду стали поступать сведения от ГПУ о ходе изъятия церковных ценностей из храмов. 3 марта 1922 года была создана Шуйская комиссия по учету и сосредоточению ценностей; председателем ее был назначен житель села Палех Александр Вицын, которого большинство жителей села знало как человека праздного, выпивающего и нравственно ненадежного.

7 марта члены комиссии впервые пришли в Воскресенский собор. Они сразу же обратили внимание, что церковнослужители снимают с образа Шуйской-Смоленской Богоматери будничную серебряную с позолотой ризу и одевают праздничную – тканую, украшенную жемчугом. Спросили старосту Александра Парамонова:

– Зачем меняете?

– Мы всегда в это время снимаем оклады для чистки.

Комиссия, однако, заподозрила, что меняют в надежде – публично в храме драгоценную ризу с иконы снимать побоятся.

11 марта настоятель собора протоиерей Павел Светозаров получил официальное извещение от комиссии, что она приступит к работе 13 марта в одиннадцать часов утра и приглашает представителей прихода для участия в составлении описи церковных ценностей.

В воскресенье, 12 марта, сразу после литургии, когда весь народ был еще в храме, было объявлено, что в семь часов вечера состоится собрание верующих для избрания в правительственную комиссию представителей от прихожан Воскресенского собора. Собрание проходило под надзором представителей советских властей – начальника уездной милиции, его помощника и милицейского агента. Собрание предложило избрать свою комиссию от прихода под председательством Николая Николаевича Рябцева.

Отец Павел сказал, что он сам отдавать имеющие богослужебное значение церковные предметы не будет, так как это святотатство и нарушение церковных канонов, но при изъятии ценностей правительственной комиссией сопротивления оказывать не намерен. После ухода комиссии храм будет заново освящен, и в нем возобновится богослужение.

Прихожане, особенно женщины, стали просить обменять церковное имущество на свои личные вещи.

– Ценности церковные, – ответил Рябцев, – пойдут в Америку, а ваши платья и платки сочтут там за простые тряпки.

Один из прихожан, учитель Борисов, предложил ходатайствовать перед властями о выкупе церковных вещей. Власти оставили ходатайство без внимания.

Подобные собрания прошли и в других храмах города. Приходское собрание Троицкого кладбищенского храма (настоятель семидесятилетний протоиерей Иоанн Лавров) поначалу постановило представителей в комиссию по передаче церковной утвари от прихода не избирать и церковного имущества не отдавать, но когда дело дошло до изъятия, все было отдано без сопротивления. В других храмах, например в шуйском Крестовоздвиженском, приходское собрание постановило отдать взамен церковных предметов доброхотные пожертвования. Некоторые храмы, особенно сельские, были настолько бедны, что ничего не могли дать – ни церковными вещами, ни выкупом.

В понедельник, 13 марта, великопостная служба закончилась в одиннадцать часов утра. Народу было немного, но к двенадцати часам люди стали прибывать, и когда явилась комиссия, храм был полон народа.

Мученик Петр (Петр Иванович Языков) родился в 1881 году в городе Шуе Владимирской губернии в благочестивой семье, с детства ходил в церковь и пел на клиросе. В юности он обучился профессии литейщика и работал на шуйской фабрике объединенной мануфактуры сначала рабочим, а затем заведующим литейной мастерской.

13 марта Петр Иванович шел на работу на фабрику, и его путь проходил неподалеку от Воскресенского собора. Увидев, что у входа в собор собирается народ, и узнав, что придут представители советской власти и будут переписывать церковное имущество, Петр Иванович вошел в храм, и вскоре появилась комиссия.

Прихожане, потеснившись, дали членам комиссии пройти. Послышались выкрики:

– Зачем пришли?! Что вам надо, ведь Церковь отделена от государства!

Когда члены комиссии проходили мимо, Петр Иванович увидел, что ее председатель Вицын пьян.

– Смотрите, эти люди вошли в церковь пьяными, – сказал он близстоящим, – это оскорбление верующих. К тому же они вооружены. С оружием входить в алтарь нельзя.

Комиссия, однако, прошла в алтарь, где ее уже ждали представители церковной комиссии и настоятель собора протоиерей Павел Светозаров.

– Прошу очистить собор! – с раздражением потребовал Вицын от настоятеля.

– Я не имею права выгонять молящихся из храма, – ответил священник.

– Но ведь вам было известно, что мы придем, и вы были обязаны заранее очистить храм после богослужения.

– И однако, молящихся мы удалять из храма не можем.

– Ну что же, – угрожающе проговорил Вицын, – если вы сейчас же не очистите храм, то мы возьмем вас и вашу комиссию как заложников!

Отец Павел вышел на солею и, обратившись к народу, сказал:

– Правительственная комиссия просит вас удалиться, вы ей мешаете.

В храме заговорили сразу и отовсюду:

– Мы не уйдем, пускай они сами уходят, откуда пришли.

– Ваше поведение не принесет никакой пользы, – спокойно и с достоинством произнес настоятель, обращаясь к собравшимся.

Вслед за отцом Павлом выступили члены церковной комиссии, один из которых, Медведев, просил:

– Разойдитесь, а иначе они и нас арестуют, и отца Павла.

Некоторым казалось, что с властями еще можно договориться, надо только потверже держаться. Думал так и Петр Иванович Языков.

– Если ты боишься, что тебя арестуют, – сказал он, – то сними с себя полномочия, найдутся другие, которые сумеют разговаривать с властями.

Переговоры затягивались, прихожане покидать храм не хотели, повода для ареста настоятеля и членов церковной комиссии не находилось, но и приступить к описи имущества в храме, полном народа, боялись. Пригласив представителей церковной комиссии прийти вечером к начальнику уездной милиции, комиссия удалилась, сообщив, что придет 15 марта.

Отец Павел отслужил молебен и предложил прихожанам остаться помолиться вместе с ним до начала вечернего богослужения. Многие, оставшись, усердно молились до вечера. После богослужения представители церковной комиссии направились к начальнику уездной милиции. Здесь им объявили, что все они несут ответственность за то, что после обедни в храме остался народ; им было приказано впредь храм после богослужения запирать, а ключи отдавать на хранение кому-нибудь из служащих церкви; 15 марта, как ранее было назначено, правительственная комиссия не придет, и о приходе ее заранее объявляться не будет.

В тот же день вечером экстренно собрался президиум уездного исполкома и постановил: «…восстановить чрезвычайные меры, связанные с военным положением, на котором губерния объявляется постановлением ВЦИКа от 12 мая 1920 года, а потому:

1) Воспретить всякие публичные незаконные сборища как в городе, так и в уезде.

2) Лиц, способствующих и подстрекающих к беспорядкам… немедленно арестовывать и предавать суду Ревтрибунала.

3) Все настоящие дела должны рассматриваться без промедления.

4) Начальнику гарнизона и начальнику милиции… к лицам, нарушающим установленный порядок… применять решительные меры вплоть до применения оружия». Этим распоряжением определились дальнейшие события.

В среду 15 марта на соборной площади с утра стал собираться народ, в основном женщины. К десяти часам в управление милиции пришел Вицын и сообщил, что комиссия идет в Воскресенский собор изымать церковные ценности и милиции надо разогнать собравшуюся у собора толпу. Начальник милиции отрядил для этой цели восемь конных милиционеров, и те стали разгонять собравшихся нагайками, однако люди не расходились: кто-то начал выламывать из плетня колья, чтобы обороняться, из толпы полетели в милиционеров поленья. Начальник милиции послал за подкреплением. Были присланы четырнадцать вооруженных красноармейцев, которые попытались разогнать толпу, – но безуспешно. Люди требовали, чтобы милиция и красноармейцы ушли от собора.

Милиционеры стали избивать людей нагайками, не щадя женщин и детей. Кто плакал, кто усердно молился, иные говорили:

– Все равно умирать – умрем за Божию Матерь!

Начальник гарнизона распорядился о присылке красноармейцев 146-го полка в полной боевой готовности.

Пока красноармейцы шли к площади, встречные уговаривали их не ходить разгонять народ, но солдаты, рассыпавшись цепью, все же двинулись на толпу.

Никто из клира или прихожан не посмел подняться на колокольню и зазвонить в колокола. Проникли на колокольню подростки. Матери подбадривали и помогали им. Гимназисты постарше звонили в большие колокола, дети одиннадцати-двенадцати лет – в маленькие, и вышел довольно громкий перезвон.

Вскоре к собору подъехали автомобили с пулеметами, и началась стрельба. Стреляли сначала поверх голов, а потом и по толпе.

Первым был убит прихожанин храма Николай Малков. Проходя по площади, он остановился и крикнул: «Православные, стойте за веру!» – и был тут же убит выстрелом в висок.

К упавшему юноше подбежали дети, но были оттеснены милиционерами. Один из них сказал им:

– Если вы не уйдете, стрелять будем.

Дети забежали во двор ближайшего дома и тем спаслись от теснивших их лошадьми милиционеров.

Второй была убита Анастасия Шилова. Этим утром по пути на фабрику она остановилась у собора, поднялась вместе с другими на его ступени – и там была застрелена. Были убиты Авксентий Калашников и Сергей Мефодиев.

Увидев падающих от выстрелов людей, народ потеснился и побежал.

В это время служба в храме подходила к концу. Памятуя, что власти обещали не производить изъятия 15 марта, отец Павел вышел на амвон и сказал:

– Никакой комиссии сегодня не будет, вы можете спокойно разойтись по домам.

Выступили и члены церковной комиссии, уговаривая всех разойтись. Но после того, что произошло у стен храма, никто не верил, что изъятия не будет. В храме собралось больше трехсот молящихся. Отец Павел вышел из храма и пошел к своему дому, находившемуся на той же соборной площади, в полсотне шагов от храма.

Войдя в дом, священник услышал пронзительный крик осведомительницы:

– Убивают!

Он поспешил войти в ее комнату. Квартирантка стояла у окна и, показывая на площадь, громко возмущалась православными.

Все, что она говорила, было столь оскорбительно, что отец Павел не выдержал.

– Разве не вы виноваты в этом безобразии? – сказал он. – Вы сами принадлежите к партии, которая проповедует непрерывную борьбу и злобу, и эта борьба и злоба выливается теперь на ваши головы.

Стрельбой, нагайками, лошадьми толпу перед храмом разогнали. Трупы убитых положили на паперть собора и никого к ним не допускали. Священник Николай Широкогоров отслужил по просьбе прихожан молебны Божией Матери, святителю Николаю Чудотворцу и мученику Иоанну Воину, а затем члены церковной комиссии попросили прихожан разойтись. Трупы убитых были увезены, раненых доставили в больницу. Изъятия церковных ценностей в этот день не было.

Со стороны верующих пострадало двадцать два человека, из них четверо было убито. Из красноармейцев ни один не был убит или тяжело ранен.

В три часа ночи на экстренное заседание собрались президиум шуйского исполкома и бюро уездного комитета коммунистической партии и постановили: для ликвидации возникших беспорядков создать, наделив чрезвычайными полномочиями, революционную пятерку в составе – председателя уездного исполкома, начальника гарнизона, начальника уездной милиции, секретаря уездного комитета компартии и некоего гражданина без должности. Запросили президиум губисполкома, тот приказал пятерку ликвидировать, а вместо нее организовать следственную комиссию.

19 марта 1922 года Ленин, воспользовавшись происшедшими в Шуе событиями, обратился с директивным письмом в Политбюро относительно проведения кампании по изъятию ценностей.

«Именно теперь и только теперь, – диктовал он секретарше, – когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету…

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый краткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут…

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, – никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать…

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИКа или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше чем несколько десятков, представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИКа об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров…

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т.е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всех операций было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных, наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквях».

На заседании Политбюро 20 марта 1922 года при участии Каменева, Сталина, Молотова, Троцкого, Цюрупы и Рыкова было принято предложение Ленина-Троцкого и в тот же день послана в Шую комиссия для расследования.

23 марта комиссия составила заключение о происшедшем, признав действия вицынской комиссии правильными и согласованными с распоряжениями центра, а действия местных властей против собравшейся у храма толпы «правильными, но недостаточно энергичными». Комиссия предложила «губерниям и уездным властям принять меры к тщательным расследованиям… дело передать для окончательного разбора и примерного наказания в Ревтрибунал».

«Расследованием» занялось Иваново-Вознесенское ГПУ. Из Москвы был отряжен следователь по особо важным делам Верхтриба ВЦИКа.

17 марта протоиерея Павла Светозарова вызвали для допроса в ГПУ и здесь арестовали. Изъятие ценностей из Воскресенского собора происходило уже без него, 23 марта.

Следствие в соответствии с инструкцией Ленина-Троцкого с самого начала пыталось доказать наличие заговора священнослужителей, ставивших своей целью сопротивление изъятию церковных ценностей и едва ли не народное восстание. Были придирчиво допрошены администрация и рабочие шуйской мануфактуры и установлено с непреложностью, что никакого заговора не было.

Распоряжением ВЦИКа стали производиться массовые аресты. Обвинение в сопротивлении изъятию церковных ценностей было предъявлено четырем священникам: Павлу Светозарову, Иоанну Рождественскому, Иоанну Лаврову, Александру Смельчакову, старосте Воскресенского собора Александру Парамонову и двадцати мирянам, и в их числе Петру Ивановичу Языкову. После окончания следствия к суду были привлечены девятнадцать человек.

Священномученик Иоанн родился 16 марта 1872 года в селе Нармочи Меленковского уезда Владимирской губернии в семье священника Предтеченской церкви Стефана Никаноровича и его супруги Любови Андреевны Рождественских. Первоначальное образование он получил во Владимирском духовном училище. В 1892 году Иоанн окончил Владимирскую Духовную семинарию и был назначен преподавателем Закона Божия и учителем в Славцевскую церковноприходскую школу в Меленковском уезде. В 1893-1894 годах он был законоучителем и учителем в Ивачевской земской школе в Гороховецком уезде, а с 1894-го по 1897 год – в Неверо-Слободской земской школе того же уезда.

Избрав путь священника семейного, Иоанн женился на дочери священника Крестовоздвиженского храма села Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии протоиерея Василия Малинина, Александре и 17 октября 1897 года был рукоположен во священника ко Крестовоздвиженской церкви. Хорошо понимая, насколько важным становится просвещение народа в наступившем смутном ХХ столетии, когда все подлинное просвещение почти целиком ограничивалось церковным, а средств и возможностей у Русской Православной Церкви становилось все меньше и меньше, он сразу же по рукоположении явил себя ревностным и деятельным пастырем на этом поприще. С 23 октября 1903 года он стал заведующим открытой в селе Палех его стараниями бесплатной народной библиотеки-читальни.

С 1905-го по 1911 год отец Иоанн состоял кандидатом уполномоченного на окружной и епархиальный съезды; с 1908 года он был законоучителем младшего класса открытого его трудами и заботами Палехского двухклассного министерского училища и женского училища.

Детей у отца Иоанна с матушкой не было, и все силы и время он отдавал прихожанам и храму. Двадцать пять лет ревностно служил священник Иоанн Рождественский в Крестовоздвиженском храме в селе Палех, и прихожане за эти годы полюбили его, как отца.

В воскресенье 19 марта отец Иоанн огласил с амвона послание Патриарха Тихона, касающееся изъятия церковных ценностей, – по прямой своей обязанности и долгу.

Отслужив после литургии молебен, священник сказал:

– Вы слышали послание Патриарха. Знаете о декрете центральной власти об изъятии церковных ценностей. Я призываю вас, своих прихожан, не препятствовать работе правительственной комиссии в случае ее прихода. Сам я, как священник, по канонам не могу отдать священные предметы. А присутствовать, когда их будут изымать другие, не хочу и не буду.

По прошествии воскресенья в Шуйское ГПУ поступило донесение, что священник Иоанн Рождественский «в виде проповеди огласил воззвание Патриарха Тихона». 24 марта у отца Иоанна был произведен обыск и изъято послание Патриарха; на другой же день он был арестован и обвинен в чтении послания.

Были вызваны для допроса свидетели – прихожане, иконописцы, бывшие в тот день на службе. Все единогласно показали, что отец Иоанн увещевал не препятствовать изъятию ценностей.

2 апреля 1922 года прихожане Крестовоздвиженского храма подали властям прошение об освобождении отца Иоанна, так как его арест – недоразумение: «политических тем священник Рождественский не касался за всю свою двадцатипятилетнюю деятельность», и на последнем богослужении он призывал к спокойствию.

Следователи усиленно добивались от арестованного священника, чтобы тот сказал, откуда он получил послание; отец Иоанн отвечал, что получил по почте, но, откуда оно было или какой штемпель был на конверте и где сам конверт, – не помнит.

Следствие шло три недели; 11 апреля 1922 года всем арестованным вручили обвинительные заключения.

17 апреля прихожане Крестовоздвиженской церкви села Палех направили в Верховный Ревтрибунал прошение. «Свидетельствуем своими подписями о том, – писали они, – что священник нашего храма отец Иоанн Рождественский 19 марта сего года по прочтении Патриаршего воззвания не возбуждал прихожан противиться распоряжениям советской власти по отбору церковных ценностей, напротив, убеждал спокойно отнестись к распространенному правительством постановлению, в то же время разъясняя прихожанам, что духовенством села Палех предприняты все возможные меры к сохранению тех церковных предметов, которые имеют особенное археологическое значение».

На другой день прихожане Палеха собрали сельский сход и составили еще одно прошение в Верховный Ревтрибунал. «Принимая во внимание то, что отец Иоанн Рождественский много поработал как общественный прогрессивный деятель на пользу родного прихода и всего Палехского района и снискал себе всеобщее уважение, – говорилось в нем, – мы, собравшиеся, не можем остаться безучастными при обвинении его в агитации в проповеди против рабоче-крестьянской власти. Чтобы не быть голословными в утверждении за отцом Иоанном репутации прогрессивного общественного деятеля, считаем нужным довести до сведения Ревтрибунала хотя бы то, что благодаря трудам и энергии отца Иоанна в селе Палех в разное время были открыты следующие общественно-полезные учреждения, как-то: 1) Палехское общество потребителей, 2) Палехская библиотека-читальня, существующая и в настоящее время и 3) Палехское кредитное товарищество. Отец Иоанн много содействовал распространению просвещения среди крестьянства. Палехская школа II ступени, рассадник знания нескольких волостей уезда, обязана своим открытием больше всех все ему же – отцу Иоанну. Таковы его только главнейшие заслуги перед государством и местным крестьянским населением».

Судебному процессу придавалось большое пропагандистское значение, и все обвиняемые были доставлены из Шуи в Иваново-Вознесенск. Суд по первоначальному плану должен был проходить в здании бывшей женской гимназии, но по малости здесь места слушание дела было перенесено в здание местного театра.

Судебное заседание началось 21 апреля. Судила Выездная Сессия Верховного Ревтрибунала ВЦИКа под председательством заместителя председателя Верховного Ревтрибунала Галкина и членов: Немцова, председателя Иваново-Вознесенского Губревтрибунала Павлова и обвинителя Смирнова.

Суд продолжался с 21 по 25 апреля. Отец Павел виновным себя не признал, сказав, что не препятствовал изъятию, для содействия правительственной комиссии и была избрана комиссия из прихожан.

Суд настойчиво пытался узнать, получал ли отец Павел инструкции от своего епархиального начальства и считает ли для себя обязательными распоряжения Патриарха.

– Никаких инструкций от своего непосредственного начальства я не получал. Послания главы Церкви Патриарха Тихона считаю обязательными для исполнения. Мне было ясно, что ценности отдавать нужно, но я не мог их передавать своими руками. Могут брать – мы препятствовать не будем, но отдавать их своими руками мы не должны.

Столь же независимо и твердо держался священник Иоанн Рождественский. Виновным себя он не признал, подтвердил лишь то, что действительно читал послание Патриарха Тихона и сказал слово, стараясь умирить страсти.

Петр Иванович Языков виновным себя не признал.

– Вы говорили, что правительственная комиссия пьяна? – спросил его Галкин.

– Когда мимо меня проходил Вицын, то на меня пахнуло перегаром, – ответил он.

– Вы говорили об этом?

– Если я и говорил, то тольк

Подробнее...

Преподобномученица Мария (Носова)

Преподобномученица Мария родилась в 1872 году в селе Дубенька Козельского уезда Калужской губернии в семье крестьянина Павла Носова. В 1893 году она поступила послушницей в Страстной монастырь в Москве, в котором подвизалась до его закрытия, а затем вместе с другими насельницами монастыря, Евдокией и Пелагией Павловыми, Софией Селиверстовой и Верой Морозовой, поселилась в подвальной квартире дома на Тихвинской улице. Некоторые послушницы шили одеяла, другие, как Мария, работали санитарками.

Мария была арестована 25 октября 1937 года, заключена в Бутырскую тюрьму и в тот же де...

Преподобномученица Мария родилась в 1872 году в селе Дубенька Козельского уезда Калужской губернии в семье крестьянина Павла Носова. В 1893 году она поступила послушницей в Страстной монастырь в Москве, в котором подвизалась до его закрытия, а затем вместе с другими насельницами монастыря, Евдокией и Пелагией Павловыми, Софией Селиверстовой и Верой Морозовой, поселилась в подвальной квартире дома на Тихвинской улице. Некоторые послушницы шили одеяла, другие, как Мария, работали санитарками.

Мария была арестована 25 октября 1937 года, заключена в Бутырскую тюрьму и в тот же день допрошена.

– Ведете ли вы с сестрами разговоры на политические темы? – спросил ее следователь.

– Нет, не ведем, – ответила послушница.

– Следствие располагает данными о том, что вы среди окружающих ведете разговоры, направленные против советской власти. Подтверждаете ли вы это?

– Нет, – ответила Мария Павловна.

На этом следствие было закончено, и 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила послушницу Марию к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 27 декабря 1937 года она прибыла с этапом в Мариинский распределитель Сиблага. Послушница Мария Носова скончалась 10 мая 1938 года в Мариинском лагере в Кемеровской области и была погребена в безвестной могиле.

Подробнее...

Священномученик Иоанн Спасский

Священномученик Иоанн родился 3 сентября 1873 года в селе Васильевском Ржевского уезда Тверской губернии в семье псаломщика Николая Спасского. Первоначальное образование Иван получил в Осташковском духовном училище. В 1898 году он окончил Тверскую Духовную семинарию и был назначен учителем в Трестенское и Ключевское народные училища. В 1900 году он женился на Лидии Владимировне Исполатовской, учительнице Леушинской земской школы в Старицком уезде; в том же году он был рукоположен во священника. В 1915 году отец Иоанн служил в Спасской церкви села Спасского Зубцовского уезда; здесь он прослужил до 1925 года, когда был переведен в храм родного села Васильевского и назначен благочинным...

Священномученик Иоанн родился 3 сентября 1873 года в селе Васильевском Ржевского уезда Тверской губернии в семье псаломщика Николая Спасского. Первоначальное образование Иван получил в Осташковском духовном училище. В 1898 году он окончил Тверскую Духовную семинарию и был назначен учителем в Трестенское и Ключевское народные училища. В 1900 году он женился на Лидии Владимировне Исполатовской, учительнице Леушинской земской школы в Старицком уезде; в том же году он был рукоположен во священника. В 1915 году отец Иоанн служил в Спасской церкви села Спасского Зубцовского уезда; здесь он прослужил до 1925 года, когда был переведен в храм родного села Васильевского и назначен благочинным. В 1930 году отец Иоанн был направлен служить в Знаменскую церковь села Холмец Оленинского района.

В 1932 году местные власти распорядились начать строительство клуба на месте сельского кладбища, неподалеку от храма. Верующие были возмущены этим решением, и отец Иоанн посоветовал им похлопотать перед начальством, чтобы не устраивали на костях предков места для увеселения потомков.

В 1934 году в храм к отцу Иоанну явились представители советской власти и заявили, что ими принято решение о ликвидации церковных колоколов. Священник попросил оставить для церкви хотя бы самый маленький, но его даже не захотели слушать, и в тот же день колокола были сброшены и разбиты. На прихожан это произвело столь удручающее впечатление, что один из местных жителей, предположив, что все это делается с согласия священника, набросился на него и едва не избил, и отцу Иоанну стоило большого труда объяснить, что все случившееся и для него было неожиданностью.

Одна прихожанка, присутствующая при уничтожении колоколов, видя такое нечестие, горько заплакала. Отец Иоанн, утешая ее, сказал: «Не плачьте, вспомните, было уже время, когда снимали колокола и опять их повесили, и сейчас снимут и в недалеком будущем вновь повесят».

В 1935 году власти решили арестовать священника, чтобы закрыть храм и прекратить навсегда, как они думали, богослужение; безбожники-лжесвидетели заявили, что на Пасху священник сказал контрреволюционную проповедь, а во время раннего сева после Пасхи, ходя по домам прихожан с молебнами, священник будто бы заявил: «Большевики говорят, что нет Бога, заставляют на Пасху вас, колхозников, сеять, а в действительности Бог есть, и вот Он свое доказал: смотрите, стоят заморозки, выпал снег – это значит, урожая не будет, что посеяли, то пропадет». Свидетели показали, что в 1932 году, когда Холмецкий сельсовет наметил построить клуб и для этого отвел место в двухстах метрах от храма, священник стал призывать верующих, чтобы они подавали заявления в сельсовет и на общих собраниях хлопотали о прекращении строительства клуба на отведенном участке; он сам писал заявления для церковного совета и при этом говорил: «Верующие, не разрешайте на этом месте производить постройку клуба, вблизи храма Христова, он нам будет во вред… убеждайте своих детей, чтобы они тоже были против этого…»

– Скажите, читал ли Спасский проповеди с призывом к верующим воспитывать своих детей в религиозном духе, в частности школьников? – спросил свидетеля следователь.

– Спасский с момента прибытия… обратил внимание на воспитание детей в религиозном духе… призывал верующих, чтобы их дети не отклонялись от религии… – подтвердил свидетель.

Отец Иоанн был арестован 18 мая 1935 года. По дороге в тюрьму в город Зубцов он был ограблен конвоирами: под предлогом, что в тюрьме у него все равно все отберут, те отняли у него наперсный крест и деньги.

На допросах священник отверг все обвинения и заявил, что его арест является фактом гонения на духовенство, которое власти считают ни во что, подонками общества, а он с этим не согласен. На одном из допросов следователь спросил священника:

– В 1934 году в начале школьного учебного года в селе Холмец умерла школьница-пионерка. В момент ее похорон вы, выйдя из церкви, что говорили верующим?

– Я в момент похорон школьницы находился в церкви и смотрел в окно, из помещения на улицу не выходил, и разговоров с моей стороны не было.

– Скажите, в 1934 году в момент снятия колоколов с церкви в селе Холмец, а также и после этого, как вы на это реагировали и что среди верующих говорили?

– В момент снятия колоколов в июне 1934 года я представителями советской власти был уведомлен, и тут же, спустя несколько часов, колокола были сняты. На это я смотрел очень хладнокровно и считал: поскольку есть постановление правительства, так и должно быть. Но я просил оставить один маленький колокол и не снимать его, но в просьбе мне отказали. После вывоза из села колоколов мне некоторые верующие говорили: почему вы, священники, не могли похлопотать об оставлении колоколов при церкви? Я, действительно, им отвечал, что мы поздно были уведомлены, а теперь поздно ходатайствовать, ничего из этого не выйдет.

– Скажите, в 1935 году в день религиозного праздника Пасхи вы, проводя в церкви службу, зачитывали проповедь? К чему вы призывали верующих? Укажите конкретно, в чем именно носила ваша проповедь антисоветский характер.

– Во время службы на Пасху в 1935 году я проповеди не читал, а читал слово Иоанна Златоустого, в котором антисоветского содержания нет. Говорилось о любви и братстве между всеми. А также и до этого не было проповедей, носивших антисоветский характер.

– Скажите, обвиняемый Спасский, в 1935 году в период весеннего сева вы ходили по приходу с молебнами в связи с тем, что выпал снег и были заморозки? Что вы говорили населению: укажите персонально, где говорили, с кем и к чему сводились ваши разговоры?

– Я действительно, когда выпал снег и стояли заморозки, ходил по приходу с молебнами, но антисоветских разговоров среди населения не вел. О неудачности сева в связи с этой погодой я придерживался мнения, что снег не принесет вреда для всхода яровых культур, но заморозки, я полагал, могут отразиться на всходах.

– Скажите, обвиняемый Спасский, за время вашего нахождения в селе Холмец вы оказывали медицинскую помощь отдельным лицам? Укажите, кому персонально вы оказывали помощь и в чем она заключалась, давали ли вы медикаменты и советы?

Отец Иоанн ответил, что, действительно, он оказывал людям медицинскую помощь и, хотя не имеет медицинского образования, но исходил из своего личного опыта, из того, что он испытал на себе.

После допросов священника и свидетелей были проведены очные ставки, но все показания свидетелей отец Иоанн категорически отверг. 26 июля 1935 года следствие было закончено и следователь спросил, не дополнит ли его чем обвиняемый; и отец Иоанн написал: «По моему делу я могу добавить следующее: показания свидетелей, с коими не произведены очные ставки, я отрицаю и считаю, что они наговорили на меня по злобе».

13 октября 1935 года состоялось заседание Спецколлегии областного суда. Отвечая на вопросы судей, священник сказал: «О весеннем севе я ничего не говорил. Свидетели показывают ложь. О снятии колоколов с церкви я говорил, что давайте обсудим этот вопрос, и просил представителя по снятию колоколов, чтобы оставили один колокол, но он в моей просьбе отказал».

Один из членов суда спросил отца Иоанна, правда ли, что его ограбили по дороге в тюрьму конвоиры; на это священник ответил, что конвоиры действительно отобрали у него крест и деньги, сказав: «Отдай деньги, все равно у тебя в тюрьме отберут».

В тот же день суд зачитал приговор: отца Иоанна приговорили к семи годам заключения. 21 декабря 1935 года он был направлен в Свирские лагеря, расположенные вблизи станции Лодейное Поле Ленинградской области. Здесь священник пробыл чуть более года и был переведен в Спасское отделение Карагандинского лагеря, куда прибыл 20 февраля 1937 года. В лагере он тяжело заболел и получил инвалидность, но это не освободило его от работы. 5 мая 1941 года отец Иоанн был помещен в больницу. Священник Иоанн Спасский скончался в лагерной больнице 10 мая 1941 года и был погребен на лагерном кладбище Спасского отделения Карлага.

Подробнее...